Ирина Сироткина

В чем смысл танца?

Theatrum Mundi. Подвижный лексикон. Под ред ЮлииЛидерман и Валерия Золотухина. М: ГАРАЖ, 2021. С. 39-62

Аннотация

В статье аргументируется тезис о том, что смысл танца не может быть выражен исключительно вербально, с помощью описания или нарратива. Если мы говорим в терминах семиотики, то смысл танца не сводится ни к денотату, ни к коннотату. Тело танцовщика в движении способно продуцировать, пользуясь выражением Ролана Барта, некий третий, открытый смысл. И хотя его трудно выразить, этот смысл хорошо ощутим. И хореограф, и исполнитель, и зритель танца переживают, по словам Барта, желание смысла, осознавая, что присутствуют при рождении чего-то нового. Именно открытый смысл танца делает его искусством, способным, согласно философу Нельсону Гудмену, к «созданию миров». Статья завершается цитатами из «металога» Грегори Бейтсона «Что еще за лебедь?» — о том, что смысл танца для зрителя заключается в непрерывном превращении танцовщицы в лебедя и обратно.

Танец и нарратив

Если мы имеем в виду танец на сцене, то ответить на вопрос, в чем смысл танца, кажется несложным: танцуя, люди что-то изображают, кого-то представляют, следуют определенному либретто. Хотя танцовщики, как правило, на сцене рта не открывают,ⓘ традиционно танцевальный спектакль выстроен вокруг какого-то сюжета и его легко превратить в рассказ – например, сказку о Спящей Красавице или трогательную историю о юной девушке по имени Жизель. Так, по крайней мере, обстояло дело в «драмбалете», который потому так и назван, что в нем разыгрывается драматический сюжет, повествуется история–нарратив.

Проблема возникает тогда, когда мы сталкиваемся с отношением к сюжету или нарративу в современном танце. Современные танцовщики скептически относятся к идее того, чтобы что-то рассказывать, создавать «образы» и вообще своим искусством нечто «выражать». В этом едины и танцовщики с хореографами, и критики. «Нар-р-ратив» – мурлыкал танцовщик Балета Москва Константин Челкаев в импровизации с партнершейⓘ, в том числе вербально давая понять, что актуальному танцу нарратив не нужен. Чем же не угодило повествование представителям современного танца?

Прежде всего, надо признать, что критика повествовательности в танце, как и в искусстве в целом, не нова. Уже во второй половине XIX века французские символисты заявили: в стихах есть столько поэзии, сколько там есть музыки, самого отвлеченного из искусств. «Всё прочее – литература», презрительно бросил стихоплетам Поль Верленⓘ. Символисты не терпели повествовательности, реалистических деталей, бытовых сюжетов и стремились к обобщенным мотивам и чистым формам. Этот их посыл поддержали авангардисты и беспредметники. По словам Казимира Малевича, искусство требовалось освободить от канонов реализма – «от всего того содержания, в котором его держали тысячелетиями»ⓘ. Примерно в то же время Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок, дочь химика, жена поэта и балетовед, возмущалась «наклонностью олитературивать всё искусство». «Если все можно рассказать, – риторически вопрошала она, – то зачем тогда другие виды искусства?» Если уж с чем и сравнивать язык танца, считала дочь создателя периодической таблицы, то не с литературой, а с математикой: «Танец говорит по-своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык – отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой <…> [Oн] “извлекает” какие-то “корни” из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий»ⓘ.

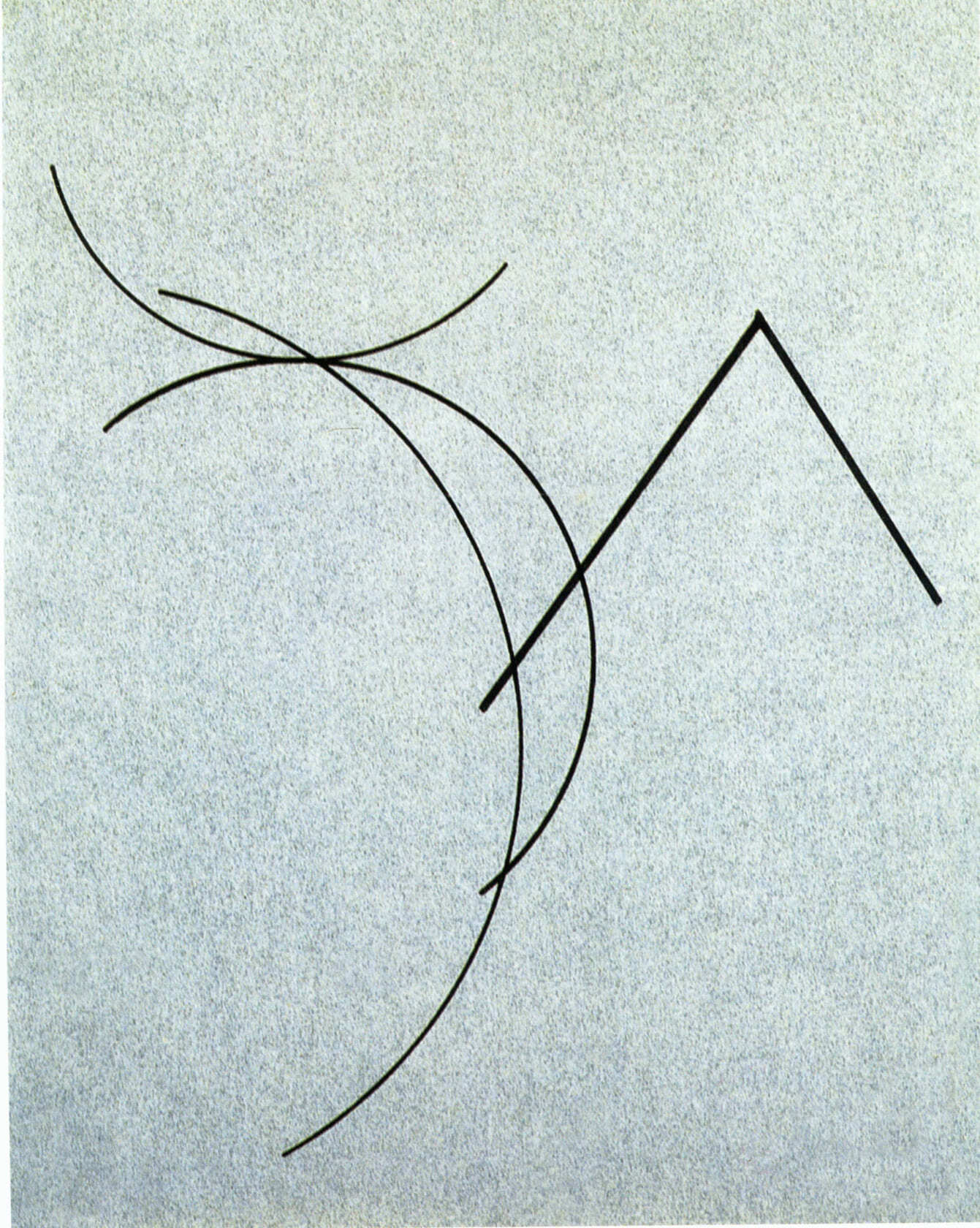

На смену литературности, драме и нарративу, в танец ХХ-го века пришла абстракция. Василий Кандинский в середине 1920-х годов делал наброски с танцовщицы Греты Палукки, ученицы Рудольфа Лабана и Мэри Вигман. В одном из них ее фигурка в прыжке, с раскинутыми в стороны руками и ногами, образует висящую в воздухе геометрическую фигуру – пятиконечную звезду. «В танце все тело, а в новом танце – каждый палец очерчивает линии, вполне отчетливо выраженные… представляет собой линеарную композицию» – комментировал художникⓘ.

Проблема возникает тогда, когда мы сталкиваемся с отношением к сюжету или нарративу в современном танце. Современные танцовщики скептически относятся к идее того, чтобы что-то рассказывать, создавать «образы» и вообще своим искусством нечто «выражать». В этом едины и танцовщики с хореографами, и критики. «Нар-р-ратив» – мурлыкал танцовщик Балета Москва Константин Челкаев в импровизации с партнершейⓘ, в том числе вербально давая понять, что актуальному танцу нарратив не нужен. Чем же не угодило повествование представителям современного танца?

Прежде всего, надо признать, что критика повествовательности в танце, как и в искусстве в целом, не нова. Уже во второй половине XIX века французские символисты заявили: в стихах есть столько поэзии, сколько там есть музыки, самого отвлеченного из искусств. «Всё прочее – литература», презрительно бросил стихоплетам Поль Верленⓘ. Символисты не терпели повествовательности, реалистических деталей, бытовых сюжетов и стремились к обобщенным мотивам и чистым формам. Этот их посыл поддержали авангардисты и беспредметники. По словам Казимира Малевича, искусство требовалось освободить от канонов реализма – «от всего того содержания, в котором его держали тысячелетиями»ⓘ. Примерно в то же время Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок, дочь химика, жена поэта и балетовед, возмущалась «наклонностью олитературивать всё искусство». «Если все можно рассказать, – риторически вопрошала она, – то зачем тогда другие виды искусства?» Если уж с чем и сравнивать язык танца, считала дочь создателя периодической таблицы, то не с литературой, а с математикой: «Танец говорит по-своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык – отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой <…> [Oн] “извлекает” какие-то “корни” из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий»ⓘ.

На смену литературности, драме и нарративу, в танец ХХ-го века пришла абстракция. Василий Кандинский в середине 1920-х годов делал наброски с танцовщицы Греты Палукки, ученицы Рудольфа Лабана и Мэри Вигман. В одном из них ее фигурка в прыжке, с раскинутыми в стороны руками и ногами, образует висящую в воздухе геометрическую фигуру – пятиконечную звезду. «В танце все тело, а в новом танце – каждый палец очерчивает линии, вполне отчетливо выраженные… представляет собой линеарную композицию» – комментировал художникⓘ.

Впервые современные танцовщики заговорили, кажется, у Пины Бауш; см.: A corps et à cris, https :// www . numeridanse . tv / themas / expositions / corps - et - cris ? t, дата обращения 1.05.2020.

Если не ошибаюсь, это было в проекте «Любовь и дружба», который несколько лет назад курировала Анастасия Прошутинская в Доме танца при КЦ ЗИЛ (Москва).

Верлен П. «Искусство поэзии» (1874), пер. В.Я. Брюсова.

Цит. по: Кандинский В. Точка и линия на плоскости / сост. С. Даниэль. М.: Азбука-классика, 2005 C. 14

Блок Л.Д. Возникновение и развитие техники классического танца (Опыт систематизации) // Классический танец. История и современность / Сост. Н.С. Годзина. М.: Искусство, 1987 С. 146, 255

Кандинский В. Точка и линия на плоскости, с. 107

Рис. 1–4. Аналитические рисунки В.В. Кандинского по фотографиям танцовщицы Грет Палукка. 1925. Фотограф Ш. Рудольф

Источник: Das Kunstblatt. 1926. März. 10, S. 117

В его собственной хореографии «Картинки с выставки» не было и намека на нарратив: в балете двигались абстрактные фигуры — одетые в геометрические костюмы исполнители. На этом принципе, утверждал Кандинский, будет построен новый танец, «единственное средство дать [движение] во времени и пространстве и использовать внутреннюю ценность движения»ⓘ.

Так оно и случилось: балеты одного из самых именитых хореографов ХХ века, Мистера Би (Джордж Баланчин), можно назвать «лирической геометрией», по аналогии с тем, как сказал когда-то композитор Герберт Аймерт о додекафонной музыке Антона Вебернаⓘ. Впрочем, классический балетный экзерсис тоже можно воспринимать как «геометрию в движении». Как известно, Рудольф Лабан соорудил огромный икозаэдр-двадцатигранник, чтобы находящийся внутри танцовщик мог точно простраивать свои движения по линиям, углям и плоскостям. Алексей Сидоров в Хореологической лаборатории ГАХН вписывал движения пластического танца в геометрические фигуры — треугольник, круг, ромбⓘ. Позже хореограф Уильям Форсайт положил геометрический подход (точки, линии, углы, поверхности) в основу своей системы движения и техники импровизации. Его «Технологии импровизации: инструмент для аналитического танцевального ума» используется для обучения профессиональных танцовщиков современного танца в Европе и США, а с некоторых пор — и у насⓘ.

Кроме геометрии, инструментом для освобождения танца от повествовательности стала музыка — искусство, тесно связанное с математикой и столь же абстрактное. Прежние балетмейстеры использовали дансантную музыку, которая, как и народная плясовая, преднаначена для танца: в ней ясно, где делать шаг, где — прыжок, а где — поворот. Новые хореографы, напротив, брали музыку недансантную, для движения не предназначенную. Федор Лопухов, Бронислава Нижинская, Джордж Баланчин — ставили балеты на симфонии Бетховена и Баха. Этот жанр получил название «танцсимфонии», или «симфобалета». Касьян Голейзовский, Лев Лукин и другие хореографы пластики создавали «этюды чистого танца» на музыку модернистов Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, Николая Метнера. Новая музыка стала для многих хореографов моделью, лекалом, по которому перекраивать танец. Она, по словам того же Аймерта, ликвидировала переживающее «я»: «Теперь нет ничего общего с афоризмами разочарованного вздыхателя, с очарованием мимозы, с придыханиями…» Музыка модернизма — это, прежде всего, форма, «не осадок экспрессионистических испарений, а скорее тонкость, играющая сила движущейся проволочной скульптуры»ⓘ. Всё, что касается скульптурной формы, легко переводимо в танец.

Как и предрекал Кандинский, танец в ХХ веке все больше превращался в абстрактное движениеⓘ. О том, что движение как таковое может стать художественным событием, говорили почти все современные хореографы. Мерс Каннингем и его партнер, композитор Джон Кейдж считали, что движение в музыке и танце организовано по другим, нежели описание последовательных событий, нелинейным законам. У Каннингема танцовщики симультанно исполняют самые разные движения, как бы копируя логику zapping — хаотичного переключения каналов телевидения (появившегося незадолго до этого). Если Марта Грэм, у которой Мерс начинал карьеру, была известна весьма экспрессивными, драматическими композициями, то сам он отказался от экспрессионизма и вообще от мысли в танце что-либо «выражать». При наивной репрезентативности, попытке нечто «представить», считал он, танцу отводится второстепенная, служебная рольⓘ. Вместо того, чтобы придумывать перипетии сюжета, хореограф придумывал новые, не существовавшие еще движения, связки и пространственные композиции.

Лабан предложил анализировать танец, вместе со всеми другими движениями человеческого тела, безотносительно к тому, что именно они выражают или репрезентируют. Оставив в стороне коммуникативную или репрезентативную сторону движения-жеста, он обратился к движению как феномену, описываемому с помощью самых общих категорий: время, пространство, вес. Движение становится художественным событием не из-за причастности повествованию, а в результате чисто физических характеристик — скорость, амплитуда, интенсивность, усилие… За этим, однако, стоял не материализм, а вера в единство макромира и микромира. Лабан разделял идеи теософии, представляя мир и тело человека как систему кристаллов. Его икозаэдр-двадцатигранник, внутри которого практиковал движения танцовщик, и был ничем иным, как масштабным кристаллом.

Ссылаясь на Лабана, философ Сьюзен Лангер назвала танец «игрой Сил, ставших благодаря ему зримыми» (слово «Силы» она писала с заглавной буквы, подчеркивая, что речь идет о чем-то большем, чем мышечная работа)ⓘ. Иными словами, движение кажется порожденным чем-то, находящимся вне самих исполнителей и за пределами обыденного зрения. Во всей своей полноте оно существует лишь для нашего творческого восприятия и воображения — как «чистая видимость силы», «виртуальная мощь». Когда мы смотрим танец, поясняла Лангер, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец — стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, отдых, подъем, и так далее». Зрителю следует отказаться от стереотипов и штампов, оставшихся с эпохи классического балета, и научиться видеть в танце чистую динамику, воспринимать танец как «игру абстрактных сил, внеположных конкретным исполнителям»ⓘ.

Возможно, это напомнит кому-то нарратив — историю, происходящую не с реальными, а виртуальными персонажами, кинокадры или компьютерное изображение. Сами реформаторы танца пытались донести месседж о том, что танец не обязан ничего «выражать», «сообщать» или «представлять», ему достаточно быть «чистым движением», или даже просто «быть»ⓘ. Вспомним Маяковского, издевавшегося над реалистическими картинами передвижников — этими «верблюдами, вьючными животными для перевозки здравого смысла сюжета»ⓘ. В отличие от «здравого смысла» — значения клишированного, избитого, смысл поэзии самого Маяковского гораздо менее уловим и гораздо более рафинирован, захватывающ и свеж.

Так оно и случилось: балеты одного из самых именитых хореографов ХХ века, Мистера Би (Джордж Баланчин), можно назвать «лирической геометрией», по аналогии с тем, как сказал когда-то композитор Герберт Аймерт о додекафонной музыке Антона Вебернаⓘ. Впрочем, классический балетный экзерсис тоже можно воспринимать как «геометрию в движении». Как известно, Рудольф Лабан соорудил огромный икозаэдр-двадцатигранник, чтобы находящийся внутри танцовщик мог точно простраивать свои движения по линиям, углям и плоскостям. Алексей Сидоров в Хореологической лаборатории ГАХН вписывал движения пластического танца в геометрические фигуры — треугольник, круг, ромбⓘ. Позже хореограф Уильям Форсайт положил геометрический подход (точки, линии, углы, поверхности) в основу своей системы движения и техники импровизации. Его «Технологии импровизации: инструмент для аналитического танцевального ума» используется для обучения профессиональных танцовщиков современного танца в Европе и США, а с некоторых пор — и у насⓘ.

Кроме геометрии, инструментом для освобождения танца от повествовательности стала музыка — искусство, тесно связанное с математикой и столь же абстрактное. Прежние балетмейстеры использовали дансантную музыку, которая, как и народная плясовая, преднаначена для танца: в ней ясно, где делать шаг, где — прыжок, а где — поворот. Новые хореографы, напротив, брали музыку недансантную, для движения не предназначенную. Федор Лопухов, Бронислава Нижинская, Джордж Баланчин — ставили балеты на симфонии Бетховена и Баха. Этот жанр получил название «танцсимфонии», или «симфобалета». Касьян Голейзовский, Лев Лукин и другие хореографы пластики создавали «этюды чистого танца» на музыку модернистов Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, Николая Метнера. Новая музыка стала для многих хореографов моделью, лекалом, по которому перекраивать танец. Она, по словам того же Аймерта, ликвидировала переживающее «я»: «Теперь нет ничего общего с афоризмами разочарованного вздыхателя, с очарованием мимозы, с придыханиями…» Музыка модернизма — это, прежде всего, форма, «не осадок экспрессионистических испарений, а скорее тонкость, играющая сила движущейся проволочной скульптуры»ⓘ. Всё, что касается скульптурной формы, легко переводимо в танец.

Как и предрекал Кандинский, танец в ХХ веке все больше превращался в абстрактное движениеⓘ. О том, что движение как таковое может стать художественным событием, говорили почти все современные хореографы. Мерс Каннингем и его партнер, композитор Джон Кейдж считали, что движение в музыке и танце организовано по другим, нежели описание последовательных событий, нелинейным законам. У Каннингема танцовщики симультанно исполняют самые разные движения, как бы копируя логику zapping — хаотичного переключения каналов телевидения (появившегося незадолго до этого). Если Марта Грэм, у которой Мерс начинал карьеру, была известна весьма экспрессивными, драматическими композициями, то сам он отказался от экспрессионизма и вообще от мысли в танце что-либо «выражать». При наивной репрезентативности, попытке нечто «представить», считал он, танцу отводится второстепенная, служебная рольⓘ. Вместо того, чтобы придумывать перипетии сюжета, хореограф придумывал новые, не существовавшие еще движения, связки и пространственные композиции.

Лабан предложил анализировать танец, вместе со всеми другими движениями человеческого тела, безотносительно к тому, что именно они выражают или репрезентируют. Оставив в стороне коммуникативную или репрезентативную сторону движения-жеста, он обратился к движению как феномену, описываемому с помощью самых общих категорий: время, пространство, вес. Движение становится художественным событием не из-за причастности повествованию, а в результате чисто физических характеристик — скорость, амплитуда, интенсивность, усилие… За этим, однако, стоял не материализм, а вера в единство макромира и микромира. Лабан разделял идеи теософии, представляя мир и тело человека как систему кристаллов. Его икозаэдр-двадцатигранник, внутри которого практиковал движения танцовщик, и был ничем иным, как масштабным кристаллом.

Ссылаясь на Лабана, философ Сьюзен Лангер назвала танец «игрой Сил, ставших благодаря ему зримыми» (слово «Силы» она писала с заглавной буквы, подчеркивая, что речь идет о чем-то большем, чем мышечная работа)ⓘ. Иными словами, движение кажется порожденным чем-то, находящимся вне самих исполнителей и за пределами обыденного зрения. Во всей своей полноте оно существует лишь для нашего творческого восприятия и воображения — как «чистая видимость силы», «виртуальная мощь». Когда мы смотрим танец, поясняла Лангер, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец — стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, отдых, подъем, и так далее». Зрителю следует отказаться от стереотипов и штампов, оставшихся с эпохи классического балета, и научиться видеть в танце чистую динамику, воспринимать танец как «игру абстрактных сил, внеположных конкретным исполнителям»ⓘ.

Возможно, это напомнит кому-то нарратив — историю, происходящую не с реальными, а виртуальными персонажами, кинокадры или компьютерное изображение. Сами реформаторы танца пытались донести месседж о том, что танец не обязан ничего «выражать», «сообщать» или «представлять», ему достаточно быть «чистым движением», или даже просто «быть»ⓘ. Вспомним Маяковского, издевавшегося над реалистическими картинами передвижников — этими «верблюдами, вьючными животными для перевозки здравого смысла сюжета»ⓘ. В отличие от «здравого смысла» — значения клишированного, избитого, смысл поэзии самого Маяковского гораздо менее уловим и гораздо более рафинирован, захватывающ и свеж.

Кандинский В. О духовном в искусстве (1911) // Избранные труды по теории искусства. Т. 1. 1901-1914. М.: Гилея, 2008. С. 104-170 (163)

См.: Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн: жизнь и творчество. М.: Советский композитор, 1984. С. 34

Государственная академия художественных наук существовала в Москве в 1921-1930 годах; о Хореологической лаборатории см.: Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. М.: НЛО, 2012

См., напр., «Изоляция Форсайта. Проект от Инновационного театра балета в честь Международного дня танца», https://www.youtube.com/watch?v=NX2YOMz6H-o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2A0eiDvEZfKXBmt0SojkJPwEdkJT0gmqNqFClfxzU2wFgqjFrdcsvkPDE, дата обращения 1.05.2020

Eimert H. Die notwendige Korrektur. In: Die Reihe 2,: Antoin Webern Dokumente... Analysen. Wien; Zurich; London: U. E., 1955, p. 37: цит. по: Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн... С. 115

Кандинский В. О сценической композиции [1913] // Избранные труды по теории искусства. Т. 1. 1901-1914. М.: Гилея, 2008. С. 272

См.: Suquet A. Scènes. Le corps dansant: un laboratoire de la perception // Histoire du corps. Vol. 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle / Dir. рar J.-J. Courtine. Paris: Éd. du Seuil, 2005. Р. 407-408

Langer S.K. Feeling and Form: A Theory of Art Developed from «Philosophy in A New Key». London: Routledge & Kegan Paul, 1953. P. 174-176

Ibid., р. 175

О «чистом», или «абсолютном» танце см.: Partsch-Bergsohn I. Modern Dance in Germany and the United States: Crosscurrents and Influences. Newark, NJ: Harwood Academic Publishers, 1995. Р. 21; Авдеев В.И. Новый свободный творческий танец // Искусство. 1929. №5/6. С. 124-134

Маяковский В.В. Живопись сегодняшнего дня; цит. по: Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2000. C. 48

Движение, танец, жест

Но если не сюжет, не здравый смысл, не нарратив — то что? Заявив, что танец «просто есть», мы, как кажется, уходим от ответа на вопрос о смысле танца. Если танцевальное движение абстрактно, ничего не репрезентирует, не создает образов (в общепринятом значении этого слова) и не выражает эмоций, в же чем тогда его смысл? Попробуем сначала определить, когда движение обладает значением и смыслом, и что такое вообще смысл.

В словаре художественных терминов, над которым ГАХНⓘ, статья о танце блистает своим отсутствием, зато имеются статьи «Движение» и «Жест». Правда, «движение» характеризуется как понятие изобразительного искусства (движение иллюзорное, изображаемое на картине, в скульптуре или архитектуре), а под «жестом» понимается движение человеческого тела, и именно такое, которое имеет «устойчивое смысловое значение»ⓘ. Иначе говоря, движение становится жестом тогда, когда обретает четкую форму и общепонятный смысл, который можно сообщить другим.

Вокруг понятия жеста во второй половине ХХ века сложилась целая научная дисциплина кинезика, или кинесика — семиотика невербального поведения, изучающая жесты как знаковую систему. В кинесике различаются (смысловое) сообщение и (невербальный, жестовый) кодⓘ. Минимальная единица жестового кода, соответствующая звуку и фонеме словесной речи, называется кине и кинемой соответственно. Кине — это мельчайший воспринимаемый элемент телодвижения, например поднимание и опускание бровей; это же движение, повторенное несколько раз как единый сигнал, за которым следует возвращение в (исходную) позицию 0, образует кинему. Так, кине «движение брови» и кине «покачивание головой» или «движение руки» могут объединяться в кинеморфему. Сочетания кинеморфем образуют сложные кинеморфические конструкции. Таким образом, структура жестового кода сравнима со структурой словесного дискурса, с его «звуками», «словами», «предложениями», «фразами» и даже «абзацами»ⓘ.

Среди жестов различают описательные, или иллюстративные (указывающие на определенное действие, предмет, содержание), экспрессивные, или выразительные (означающие внутреннее состояние, чувства, переживания и т. д.) и коммуникативные. Средневековые религиозные изображения и трактаты кодифицировали распространенные жесты и позы человека, выражающие целый набор аффектов — мольбу, созерцательное состояние, печаль, раскаяние, ликование, экстазⓘ. Эти и другие жесты, обладающие понятным для всех смыслом, вошли в театр и изобразительные искусства, чтобы окончательно превратиться в общепринятые выразительные жесты. На сцене, однако, коннотат жеста — его дополнительное значение — оказывается важнее денотата, т. е. его прямого значенияⓘ. Еще в XIX веке это понимал педагог сцендвижения, Франсуа Дельсарт. «Не тот жест интересен, которым человек показывает, что хочет спать, — задметил он, — а тот, который выдает его сонливость»ⓘ. Даже такое обыденное, непроизвольное движение, как падение, может стать выразительным жестом, если совершается актером на сцене или в кино (в комедии «Бриллиантовая рука» герой подчеркнуто ловко поскальзывается на банановой кожуре и падает, с важными для себя последствиями: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс»). Из выразительных жестов формируется то, что называют пластическим текстом спектакля. Дени Дидро, например, считал, что в пьесах «есть целые сцены, где гораздо естественнее, чтобы персонажи двигались, а не говорили»ⓘ.

Танец тоже использует жесты: в классических балетах вроде «Жизели» или «Спящей красавицы» есть длинные сцены, когда артисты не танцуют, а изъясняются друг с другом жестами. В балетной пантомиме имеются жесты для выражения призыва, объяснения в любви, отказа… Но большинство танцевальных движений — не пантомимические, они не обязательно несут общепринятое значение и даже могут быть вообще еще не означенными. Эти движения могут быть мотивированы не только внешней формой, но и телесными ощущениями танцующего, мышечным чувством — кинестезией. Танцующий получает импульсы изнутри, ощущает схему тела, чувствует расположение его в простанстве, соотношение с другими партнерами, взаимодействует с музыкой и ритмом, укладываясь в точно отведенное время. Все эти умения приобретаются за долгие годы обучения: танцовщик постепенно вбирает самые разнообразные кинестетические ощущения в свое тело, и вместо «тела обыденного» у него формирутеся «тело танцевальное». А все его умения становятся материалом танцспектакля.

Спектакль современного танца не диктуется либретто и не может состоять исключительно из общепринятых жестов; как правило, это эксперимент по созданию новых движений и комбинаций, лаборатория новых приемов и форм. Балет тоже в свое время был такой лабораторией, но был рано кодифицирован, и все его па четко определены: позиции ног и рук, арабеск, аттитюд, пор-де-бра… Внутри устойчивого репертуара движений балетные па приобрели устойчивое, легко считываемое значение, стали своего рода иероглифами. Тем, что балет столь систематизирован, он обязан частью своей популярности. Балетные па не только виртуозны, но и вязаны между собой, образуя устойчивую сеть двигательных значений, подобно жестам.

Иное — современный танец (включая современный балет, поскольку граница между ними очень условна), отчасти возникший как экспериментальная площадка по исследованию движений и продолжающий оставаться таковой. Кстати, это одна из причин, почему внутри современного танца очень много различных направлений, ведь каждый крупный хореограф стремится создать собственный репертуар движений, свои технику и стиль. Понятно, что придумывать танец исключительно «в уме» невозможно, в этом процессе участвует все тренированное тело и не менее тренированный ум танцовщика. Танцующий проживает движения в непосредственном телесном опыте.

Более того, и зритель танца реагирует на движения не только как на визуальное представление для глаз, но и всем телом, кинестетически, вживаясь в движения танцующих. С помощью танцовщика-исполнителя, хореограф передает танец зрителю непосредственно, от тела к телу, минуя рацио. И потому смысл танца складывается не только на основе общепринятого языка движений, но и из внутренних, телесных ощущений и переживаний. Многие хореографы, танцовщики, критики считают, что танец — в глазах смотрящего (dance is in the eye of the beholder): современный танец возможен только как сотворчество с зрителем.

В словаре художественных терминов, над которым ГАХНⓘ, статья о танце блистает своим отсутствием, зато имеются статьи «Движение» и «Жест». Правда, «движение» характеризуется как понятие изобразительного искусства (движение иллюзорное, изображаемое на картине, в скульптуре или архитектуре), а под «жестом» понимается движение человеческого тела, и именно такое, которое имеет «устойчивое смысловое значение»ⓘ. Иначе говоря, движение становится жестом тогда, когда обретает четкую форму и общепонятный смысл, который можно сообщить другим.

Вокруг понятия жеста во второй половине ХХ века сложилась целая научная дисциплина кинезика, или кинесика — семиотика невербального поведения, изучающая жесты как знаковую систему. В кинесике различаются (смысловое) сообщение и (невербальный, жестовый) кодⓘ. Минимальная единица жестового кода, соответствующая звуку и фонеме словесной речи, называется кине и кинемой соответственно. Кине — это мельчайший воспринимаемый элемент телодвижения, например поднимание и опускание бровей; это же движение, повторенное несколько раз как единый сигнал, за которым следует возвращение в (исходную) позицию 0, образует кинему. Так, кине «движение брови» и кине «покачивание головой» или «движение руки» могут объединяться в кинеморфему. Сочетания кинеморфем образуют сложные кинеморфические конструкции. Таким образом, структура жестового кода сравнима со структурой словесного дискурса, с его «звуками», «словами», «предложениями», «фразами» и даже «абзацами»ⓘ.

Среди жестов различают описательные, или иллюстративные (указывающие на определенное действие, предмет, содержание), экспрессивные, или выразительные (означающие внутреннее состояние, чувства, переживания и т. д.) и коммуникативные. Средневековые религиозные изображения и трактаты кодифицировали распространенные жесты и позы человека, выражающие целый набор аффектов — мольбу, созерцательное состояние, печаль, раскаяние, ликование, экстазⓘ. Эти и другие жесты, обладающие понятным для всех смыслом, вошли в театр и изобразительные искусства, чтобы окончательно превратиться в общепринятые выразительные жесты. На сцене, однако, коннотат жеста — его дополнительное значение — оказывается важнее денотата, т. е. его прямого значенияⓘ. Еще в XIX веке это понимал педагог сцендвижения, Франсуа Дельсарт. «Не тот жест интересен, которым человек показывает, что хочет спать, — задметил он, — а тот, который выдает его сонливость»ⓘ. Даже такое обыденное, непроизвольное движение, как падение, может стать выразительным жестом, если совершается актером на сцене или в кино (в комедии «Бриллиантовая рука» герой подчеркнуто ловко поскальзывается на банановой кожуре и падает, с важными для себя последствиями: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс»). Из выразительных жестов формируется то, что называют пластическим текстом спектакля. Дени Дидро, например, считал, что в пьесах «есть целые сцены, где гораздо естественнее, чтобы персонажи двигались, а не говорили»ⓘ.

Танец тоже использует жесты: в классических балетах вроде «Жизели» или «Спящей красавицы» есть длинные сцены, когда артисты не танцуют, а изъясняются друг с другом жестами. В балетной пантомиме имеются жесты для выражения призыва, объяснения в любви, отказа… Но большинство танцевальных движений — не пантомимические, они не обязательно несут общепринятое значение и даже могут быть вообще еще не означенными. Эти движения могут быть мотивированы не только внешней формой, но и телесными ощущениями танцующего, мышечным чувством — кинестезией. Танцующий получает импульсы изнутри, ощущает схему тела, чувствует расположение его в простанстве, соотношение с другими партнерами, взаимодействует с музыкой и ритмом, укладываясь в точно отведенное время. Все эти умения приобретаются за долгие годы обучения: танцовщик постепенно вбирает самые разнообразные кинестетические ощущения в свое тело, и вместо «тела обыденного» у него формирутеся «тело танцевальное». А все его умения становятся материалом танцспектакля.

Спектакль современного танца не диктуется либретто и не может состоять исключительно из общепринятых жестов; как правило, это эксперимент по созданию новых движений и комбинаций, лаборатория новых приемов и форм. Балет тоже в свое время был такой лабораторией, но был рано кодифицирован, и все его па четко определены: позиции ног и рук, арабеск, аттитюд, пор-де-бра… Внутри устойчивого репертуара движений балетные па приобрели устойчивое, легко считываемое значение, стали своего рода иероглифами. Тем, что балет столь систематизирован, он обязан частью своей популярности. Балетные па не только виртуозны, но и вязаны между собой, образуя устойчивую сеть двигательных значений, подобно жестам.

Иное — современный танец (включая современный балет, поскольку граница между ними очень условна), отчасти возникший как экспериментальная площадка по исследованию движений и продолжающий оставаться таковой. Кстати, это одна из причин, почему внутри современного танца очень много различных направлений, ведь каждый крупный хореограф стремится создать собственный репертуар движений, свои технику и стиль. Понятно, что придумывать танец исключительно «в уме» невозможно, в этом процессе участвует все тренированное тело и не менее тренированный ум танцовщика. Танцующий проживает движения в непосредственном телесном опыте.

Более того, и зритель танца реагирует на движения не только как на визуальное представление для глаз, но и всем телом, кинестетически, вживаясь в движения танцующих. С помощью танцовщика-исполнителя, хореограф передает танец зрителю непосредственно, от тела к телу, минуя рацио. И потому смысл танца складывается не только на основе общепринятого языка движений, но и из внутренних, телесных ощущений и переживаний. Многие хореографы, танцовщики, критики считают, что танец — в глазах смотрящего (dance is in the eye of the beholder): современный танец возможен только как сотворчество с зрителем.

Некоторое представление об этом дает издание: Словарь художественных терминов. ГАХН. 1923-1929 гг. / под ред. И.М. Чубарова. М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2005

Тарабукин Н.М. Движение // Словарь художественных терминов. ГАХН. М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2005. C. 126-127; Фабрикант М.И. Жест // Словарь художественных терминов. ГАХН. 1923-1929 гг. М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2005. C. 156-157

Кристева Ю. Американская кинезика // Семиотика. Исследования по семанализу. Пер. с фр. М.: Академический проект, 2013. С. 34-46

См.: Birdwhistell, R. L. Kinesics, International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 8. Macmillan, 1968, pp. 379–385

Пасквинелли Б. Жест и экспрессия. Пер. с итал. И.Е. Прусс. М.: Омега, 2009

Юрий Цивьян. На подступах к карпалистике: движение и жест в литературе, искусстве и кино. М.: НЛО, 2010

Рутберг И.Г. Опыт и исследования Ф. Дельсарта, продуктивные для искусства пантомимы // Академия пантомимы: теория и практика. Вып. 1. М.: АПРИКТ, 2011. С. 200

Дидро Д. О драматической поэзии. Пер. Р. Линцер // Эстетика и литературная критика. М.: Худож. лит., 1980. С. 216-300 (285)

Третий смысл

Итак, смысл танца не предопределен заранее, искусство это открыто для зрительского восприятия и переживания. Но вернемся к общим определениям. Слово — это означающее, и в его значении можно выделить означаемый объект (денотат) и дополнительный смысл (коннотат). Например, слово «лиса» имеет коннотации «хитрость», «коварство», «петух» — «задиристость», «ветер» — «непостоянство» (как «ветер в голове»). Коннотат иногда называют условным, переносным значением слова, в отличие от денотата, значения буквального. Но что будет означаемым — денотатом и коннотатом — в танце? Здесь всё не столь однозначно. Возьмем дуэт «Sacred Monsters» («Священные чудовища»), который поставил хореограф и танцовщик Акрам Хан (и исполнил в паре с примой Сильви Гиллем). Дуэт танцовщиков с их красивыми, атлетическими телами и привлекательными лицами, невозможно назвать «монстрами». Название работы — означающее — имеет коннотат, но не денотат (объект «монстры» в этой работе отсутствует). Еще сложнее определить денотат и коннотат в «абстрактных» балетах со столь же абстрактными названиями — например, «Кончерто барокко» Баланчина или «Chroma» Уэйна МакГрегора или же — в недавней хореографии Мехди Валерски (Нидерландский театр танца — NDT), которая хоть и называется «Garden», никакого «сада» не напоминает.

Здесь руку помощи нам протягивает французский семиотик Ролан Барт. Он ищет и находит, к примеру, в кинематографическом изображении, некий открытый, или третий смысл. Этот смысл не может быть ни денотативным, ни коннотативным, поскольку эти опции уже заняты. «Открытый смысл, — пишет Барт, — это означающее без означаемого… [он] находится вне артикулированного языка»ⓘ. Таинственный и неуловимый, «третий смысл» Барта напоминает знаменитый послевоенный детектив «Третий человек» (The Third Man). Интрига в целом в том, что есть двое, и ни один из них не мог совершить преступление. Значит, должен быть третий человек, но их только двое, и. т.д.

Барт предлагает несколько подходов к тому, что называет «третьим смыслом». Во-первых, этот смысл можно рассматривать «как некое ударение, форму самопроявления, подобие складки (ложной складки) на тяжелой скатерти информации и значений»ⓘ. Во-вторых, у третьего смысла есть нечто общее с «японским хокку, анафорическим жестом, который лишен значащего содержания, шрамом, рассекающим смысл (желание смысла)». Наконец, в «третьем смысле» больше желания осмысленности, чем чего-то определенного. Он — сигнал личной заинтересованности смотрящего: складка на скатерти значений заломилась потому что «мне это интересно». В «третьем смысле», отмечает Сергей Зенкин, легко распознать первую формулировку того, что Барт позднее назовет «punctum», — некая деталь или черточка, которая привлекает меня в хорошей фотографии, такое je ne sais pas quoi. Чтобы точнее охарактеризовать этот странный смысл, Барт использует идею «бесполезной траты», которую до него высказал философ Жорж Батай: открытый смысл «принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трат», это «предмет роскоши, бессмысленная трата»ⓘ.

Все эти описания весьма подходят для танца. С утилитарной точки зрения, танец -бесполезная, нерациональная трата человеческой энергии и других ресурсов, не практическая необходимость, а — роскошь существования. Даже в том случае, когда (как в абстрактном танце) ни денотат (общепринятое значение), ни коннотат (переносный смысл) не определены, танец, как правило, обладает смыслом как для танцующего, так и для смотрящего. Возможно, это только желание смысла, стремление придать предложенной ситуации смысл. Возможно также, что движущееся тело другого пробуждает в нашем собственном теле ощущения, которые осмысляются только впоследствии. Так, происходящий в танце выброс энергии может быть важен для нас как свидетельство интенсивности жизни, ее пробуждения.

Исполнение движения всегда производит особый опыт — внутреннее переживание движения, не сводящееся к тому, как это движение выглядит в зеркале или описывается словами. Кинестетический опыт, который производят движения, жесты, танец, интересен тем, что при этом могут возникать ощущения, которые еще не имеют маркировкиⓘ. В переживании нового движения, представляющем собой некое поле возможностей, и состоит наша открытость. Овладение новым движением в танце, может вызвать совершенно новые ощущения и переживания, произвести в нас незапланированные изменения и создать новые смыслы, или новые миры.

Здесь руку помощи нам протягивает французский семиотик Ролан Барт. Он ищет и находит, к примеру, в кинематографическом изображении, некий открытый, или третий смысл. Этот смысл не может быть ни денотативным, ни коннотативным, поскольку эти опции уже заняты. «Открытый смысл, — пишет Барт, — это означающее без означаемого… [он] находится вне артикулированного языка»ⓘ. Таинственный и неуловимый, «третий смысл» Барта напоминает знаменитый послевоенный детектив «Третий человек» (The Third Man). Интрига в целом в том, что есть двое, и ни один из них не мог совершить преступление. Значит, должен быть третий человек, но их только двое, и. т.д.

Барт предлагает несколько подходов к тому, что называет «третьим смыслом». Во-первых, этот смысл можно рассматривать «как некое ударение, форму самопроявления, подобие складки (ложной складки) на тяжелой скатерти информации и значений»ⓘ. Во-вторых, у третьего смысла есть нечто общее с «японским хокку, анафорическим жестом, который лишен значащего содержания, шрамом, рассекающим смысл (желание смысла)». Наконец, в «третьем смысле» больше желания осмысленности, чем чего-то определенного. Он — сигнал личной заинтересованности смотрящего: складка на скатерти значений заломилась потому что «мне это интересно». В «третьем смысле», отмечает Сергей Зенкин, легко распознать первую формулировку того, что Барт позднее назовет «punctum», — некая деталь или черточка, которая привлекает меня в хорошей фотографии, такое je ne sais pas quoi. Чтобы точнее охарактеризовать этот странный смысл, Барт использует идею «бесполезной траты», которую до него высказал философ Жорж Батай: открытый смысл «принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трат», это «предмет роскоши, бессмысленная трата»ⓘ.

Все эти описания весьма подходят для танца. С утилитарной точки зрения, танец -бесполезная, нерациональная трата человеческой энергии и других ресурсов, не практическая необходимость, а — роскошь существования. Даже в том случае, когда (как в абстрактном танце) ни денотат (общепринятое значение), ни коннотат (переносный смысл) не определены, танец, как правило, обладает смыслом как для танцующего, так и для смотрящего. Возможно, это только желание смысла, стремление придать предложенной ситуации смысл. Возможно также, что движущееся тело другого пробуждает в нашем собственном теле ощущения, которые осмысляются только впоследствии. Так, происходящий в танце выброс энергии может быть важен для нас как свидетельство интенсивности жизни, ее пробуждения.

Исполнение движения всегда производит особый опыт — внутреннее переживание движения, не сводящееся к тому, как это движение выглядит в зеркале или описывается словами. Кинестетический опыт, который производят движения, жесты, танец, интересен тем, что при этом могут возникать ощущения, которые еще не имеют маркировкиⓘ. В переживании нового движения, представляющем собой некое поле возможностей, и состоит наша открытость. Овладение новым движением в танце, может вызвать совершенно новые ощущения и переживания, произвести в нас незапланированные изменения и создать новые смыслы, или новые миры.

Барт Р. «Третий смысл: Исследовательские заметки о нескольких фонограммах С.М. Эйзенштейна» (1970) // Строение фильма. М.: Радуга, 1985. С. 176

Зенкин С.Н. Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман // Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 262-274 (267)

Зенкин С.Н. Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман // Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 262-274 (267)

Noland C. Agency and Embodiment: Performing Gestures / Producing Culture. Cambridge, MA, 2009, p. 195

Искусство создания миров

В книге «Способы создания миров»ⓘ американский философ Нельсон Гудмен задается вопросом, возможно ли произведение искусства, которое ничего не символизирует. Забегая вперед, скажем, что он считает такое невозможным, но для начала приводит тезис, который собирается критиковать. Тезис этот очень близок к тому, о чем говорили критики нарратива в танце. В применении к живописи тезис звучит так:

То, что картина символизирует, является внешним по отношению к ней, и чуждо картине как произведению искусства <…> Независимо от того, на что картина указывает или что представляет любым способом, откровенным или оккультным, это находится вне нее. Действительно имеет значение не отношение картины к чему-либо еще, не то, что картина символизирует, а то, чем она является сама по себе, каковы ее собственные сущностные качестваⓘ.

И, уже в общем виде, про искусство в целом:

По-настоящему чистое искусство избегает всякой символизации, ни на что не указывает и должно приниматься только за то, чем оно является, в соответствии со своей собственной природой, а не за что-нибудь, с чем оно связано таким отдаленным отношением как символизацияⓘ.

Вспомним, что про танец в начале тоже говорили, что он «ничего не означает, он просто есть». В 1960-е годы эту мысль повторили постмодернисты, создатели концептуального танца. Хорошо известен «Нет-манифест» наиболее радикальной из них, Ивонн Райнер:

No to spectacle.

No to virtuosity.

No to transformations and magic and make-believe.

No to the glamour and transcendence of the star image.

No to the heroic.

No to the anti-heroic.

No to trash imagery.

No to involvement of performer or spectator.

No to style.

No to camp.

No to seduction of spectator by the wiles of the performer.

No to eccentricity.

No to moving or being movedⓘ.

No to virtuosity.

No to transformations and magic and make-believe.

No to the glamour and transcendence of the star image.

No to the heroic.

No to the anti-heroic.

No to trash imagery.

No to involvement of performer or spectator.

No to style.

No to camp.

No to seduction of spectator by the wiles of the performer.

No to eccentricity.

No to moving or being movedⓘ.

Идеи Райнер о том, что танец не является зрелищем вполне можно интерпретировать так, что он лишен символической функции, ничего не «означает», а просто «есть».

«Это крепкий манифест, — мог бы ответить Гудмен. — Совет концентрироваться на свойственном скорее, чем на внешнем <…> и заключение, что чистое искусство обходится без внешней референции любого рода, — все это звучит твердо и обещает высвободить искусство из удушающих чащ интерпретации и комментария»ⓘ. Но философ не мыслит искусство без символической функции, и потому предлагает такой компромисс. Существует не один, а три способа символизации:

(1) произведение может нечто репрезентировать, или «представлять» (актер «представляет» Петрушку),

(2) оно может нечто «выражать» (сообщения, эмоции, символы и т. п.) и

(3) может «быть образцом чего-то», нечто «экземплифицировать».

Так портновские образчики ткани, по которым клиент выбирает материю для костюма, представляют свойства всего отреза. Образец не представляет абсолютно всех свойств того, образцом чего является: маленький кусочек ткани с зазубренными краями экземплифицирует не все свойства материи, а лишь те, какие значимы для пошива костюма, прежде всего, цвет и фактуру. Размер и форма (зубчатые края) самого образчика иррелевантны, значения не имеют.

Чтобы быть искусством, движения танцовщика не обязаны нечто «представлять» или «выражать». Абстрактная картина Кандинского или Мондриана ничего не говорит, ничего не обозначает, ничего не изображает и не является ни истинной, ни ложной, но многое показывает. Движения танцовщика, даже если они ничего не репрезентируют, все равно находятся в символическом поле. Поле это близко тому, что Барт назвал «третьим смыслом». Движения танцовщика могут находиться в ином, третьем отношении с искусством танца, — а именно, служить образцом, экземплифицировать. Например, быть образцом гибкого, легкого и ловкого тела. Нельзя сказать, что танец «представляет» легконогость, он и есть легконогость. Как писала Сьюзен Зонтаг в эссе «Танцовщик и танец», посвященном выдающимся артистам балета, ее современникам: концентрация, с которой они танцуют, это — не условие перформанса, а его суть. «Великие танцовщики, превосходящие других, такие как Барышников (среди танцовщиц я бы упомянула Сюзанн Фарелл) проецируют состояние полного фокуса, тотальной концентрации, что — для аткера, певца или музыканта — не просто необходимое условие для отличного перформанса. Это и есть перформанс, самая его сердцевина»ⓘ.

Но способно ли произведение, которое ничего не «представляет» и не «выражает», а только «экземплифицирует», выполнять главную функцию искусства — создавать новые миры? Гудмен делает предположение, что не описательные, ничего не репрезентирующие произведения служат образцами некоторых признаков, которые обычно остаются незамеченными или которыми пренебрегают. Картина может, например, выступить образцом не сразу замечаемых форм, цветов, или чувств. Таким путем произведения сосредотачивают на этих признаках наше внимание, стимулируют реорганизацию нашего обычного мира в соответствии с ними. Разные виды искусства могут вместе работать для достижения общего эффекта:

«Это крепкий манифест, — мог бы ответить Гудмен. — Совет концентрироваться на свойственном скорее, чем на внешнем <…> и заключение, что чистое искусство обходится без внешней референции любого рода, — все это звучит твердо и обещает высвободить искусство из удушающих чащ интерпретации и комментария»ⓘ. Но философ не мыслит искусство без символической функции, и потому предлагает такой компромисс. Существует не один, а три способа символизации:

(1) произведение может нечто репрезентировать, или «представлять» (актер «представляет» Петрушку),

(2) оно может нечто «выражать» (сообщения, эмоции, символы и т. п.) и

(3) может «быть образцом чего-то», нечто «экземплифицировать».

Так портновские образчики ткани, по которым клиент выбирает материю для костюма, представляют свойства всего отреза. Образец не представляет абсолютно всех свойств того, образцом чего является: маленький кусочек ткани с зазубренными краями экземплифицирует не все свойства материи, а лишь те, какие значимы для пошива костюма, прежде всего, цвет и фактуру. Размер и форма (зубчатые края) самого образчика иррелевантны, значения не имеют.

Чтобы быть искусством, движения танцовщика не обязаны нечто «представлять» или «выражать». Абстрактная картина Кандинского или Мондриана ничего не говорит, ничего не обозначает, ничего не изображает и не является ни истинной, ни ложной, но многое показывает. Движения танцовщика, даже если они ничего не репрезентируют, все равно находятся в символическом поле. Поле это близко тому, что Барт назвал «третьим смыслом». Движения танцовщика могут находиться в ином, третьем отношении с искусством танца, — а именно, служить образцом, экземплифицировать. Например, быть образцом гибкого, легкого и ловкого тела. Нельзя сказать, что танец «представляет» легконогость, он и есть легконогость. Как писала Сьюзен Зонтаг в эссе «Танцовщик и танец», посвященном выдающимся артистам балета, ее современникам: концентрация, с которой они танцуют, это — не условие перформанса, а его суть. «Великие танцовщики, превосходящие других, такие как Барышников (среди танцовщиц я бы упомянула Сюзанн Фарелл) проецируют состояние полного фокуса, тотальной концентрации, что — для аткера, певца или музыканта — не просто необходимое условие для отличного перформанса. Это и есть перформанс, самая его сердцевина»ⓘ.

Но способно ли произведение, которое ничего не «представляет» и не «выражает», а только «экземплифицирует», выполнять главную функцию искусства — создавать новые миры? Гудмен делает предположение, что не описательные, ничего не репрезентирующие произведения служат образцами некоторых признаков, которые обычно остаются незамеченными или которыми пренебрегают. Картина может, например, выступить образцом не сразу замечаемых форм, цветов, или чувств. Таким путем произведения сосредотачивают на этих признаках наше внимание, стимулируют реорганизацию нашего обычного мира в соответствии с ними. Разные виды искусства могут вместе работать для достижения общего эффекта:

Поэма, картина и фортепьянная соната могут буквально и метафорически экземплифицировать одни и те же признаки, и любая из этих работ может таким образом иметь эффекты, выходящие за пределы ее собственной среды. После распространенного сегодня экспериментирования с комбинацией средств в исполнительских искусствах, совершенно ясно, что музыка воздействует на зрение, картины затрагивают слух, и оба влияют на движение танца и испытывают его воздействие. При создании мира все они глубоко проникают друг в другаⓘ.

В неменьшей степени, чем науки, искусства способствуют открытию, созданию и расширению знания в широком смысле этого слова. Подобно тому, как науки вносят вклад в научную картину мира, искусства — это способы создания новых смысловых миров. И танец — один из таких способов.

Гудмен Н. Способы создания миров. Пер. с англ. М.: ЛогоS, Идея-Пресс, Праксис, 2001. Оригинальное издание: Goodman, N. Ways of Worldmaking, 1978. https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/gudmen-neljson/sposobi-sozdaniya-mirov, дата обращения 1.05.2020

Гудмен Н. Способы создания миров. Пер. с англ. М.: ЛогоS, Идея-Пресс, Праксис, 2001. Оригинальное издание: Goodman, N. Ways of Worldmaking, 1978. https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/gudmen-neljson/sposobi-sozdaniya-mirov, дата обращения 1.05.2020

Гудмен Н. Способы создания миров. Пер. с англ. М.: ЛогоS, Идея-Пресс, Праксис, 2001. Оригинальное издание: Goodman, N. Ways of Worldmaking, 1978. https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/gudmen-neljson/sposobi-sozdaniya-mirov, дата обращения 1.05.2020

Этим манифестом заканчивалась статья Райнер о ее работе «Parts of Some Sextets», написанная для Tulane Drama Review (1965); цит. по https://en.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Rainer#cite_note-7, дата обращения 1.05.2020.

Гудмен Н. Способы создания миров

Гудмен Н. Способы создания миров

Странные истории

Танцовщики и сами задумываются над тем, какую роль символизация, воображение и нарратив играют в их искусстве. В статье «Порождающая выдумка, или как танец может научить этике», Элис Шоша пишет об историях, которые могут рассказать танцовщики и их зрители. Эти истории — из чувственно-двигательной сферы и иногда для их создания и понимания приходится включать все возможности воображения исполнителя и зрителя. Они могут быть, например, такими:

биполярная вошь забирается на крокодила, возвращаясь с охоты с кружащейся головой

угол против этого, тебя охватывает отчаяние, но терпение, легкими стопами, делает тысячу предложений к северо-востокуⓘ.

угол против этого, тебя охватывает отчаяние, но терпение, легкими стопами, делает тысячу предложений к северо-востокуⓘ.

Chauchat A., Generative Fictions, or How Dance May Teach Us Ethics. In D. Andersson, M. Edvardsen, M. Spångberg (eds.) Post-dance. Stockholm: MDT, 2017, pp. 29-43 (34)

Чтобы их воплотить, танцовщику требуется постоянно совершать усилие. Такие смыслы – внутренние и личные, обычно скрыты от получателя и предназначены для того, чтобы поддерживать у танцовщиков сознание автономии танца, а также его обращенности как вовне, к зрителям, так и вовнутрь, к самому танцующему.

Танец, считает автор статьи, всегда превосходит его понимание, и истории выдумываются таким образом, чтобы быть непонятными, трудно усвояемыми:

Танец, считает автор статьи, всегда превосходит его понимание, и истории выдумываются таким образом, чтобы быть непонятными, трудно усвояемыми:

МАНИФЕСТ:

воздерживаться от того, чтобы выбирать форму или принцип

приостановить мораль

всё хорошенько взболтать, но не настолько, чтобы спустить собак с цепи

ФУНКЦИЯ:

чувствовать свой твердый, важный шаг по направлению к «статуе/статусу красоты»ⓘ

воздерживаться от того, чтобы выбирать форму или принцип

приостановить мораль

всё хорошенько взболтать, но не настолько, чтобы спустить собак с цепи

ФУНКЦИЯ:

чувствовать свой твердый, важный шаг по направлению к «статуе/статусу красоты»ⓘ

Намеренно неясные, темные истории призваны передать чувственный, невербализуемый опыт танца. Их цель — не «изображать» нечто, а трансформировать себя и свою способность восприятия. И если танцовщику удается убедить себя в истинности своей истории, превращение действительно происходит. «Странность» этих историй требует не понимания, а веры, или доверия к собственному телу и чувствам.

Танцовщикам, считает Шоша, следует принять, что они знают и контролируют далеко не все. В то же время, нужно сознавать: несмотря на крайнюю неоднозначность истории, в танце есть нечто, что может быть понято. Может, эта неоднозначность и его «открытость смысла», о которой говорит Барт? Или отказ от «представления» и «выражения», о котором пишет Гудмен?

Что останется от искусства, если мы откажемся «представлять» и «выражать»? -тайна, оставляющая место непризнанному, превращающая перформанс в чувственное умозрение. Для этого танцовщик должен предлагать другие решения, нежели контроль, рационализация и разделение на категории. Странные истории с открытым смыслом показывают: «танец — это симптом, эманация, превосходящая то, что мы можем познать: живое, динамичное и мотивированное вовлечение»ⓘ.

Если бы Гудмен смог участвовать в этой виртуальной дискуссии, он бы сказал, что танец экземплифицирует, служит образцом всех этих прекрасных вещей. Танцовщик для нас — образец того, что такое «быть живым, сильным, полным энергии», «быть динамичным, вовлеченным, мотивированным». Танец, в особенности бессюжетный, абстрактный, — не выражение, не представление, а пример, прямой образчик «жизни», как многие из нас ее понимают. Говоря проще, танец и есть жизньⓘ.

Танцовщикам, считает Шоша, следует принять, что они знают и контролируют далеко не все. В то же время, нужно сознавать: несмотря на крайнюю неоднозначность истории, в танце есть нечто, что может быть понято. Может, эта неоднозначность и его «открытость смысла», о которой говорит Барт? Или отказ от «представления» и «выражения», о котором пишет Гудмен?

Что останется от искусства, если мы откажемся «представлять» и «выражать»? -тайна, оставляющая место непризнанному, превращающая перформанс в чувственное умозрение. Для этого танцовщик должен предлагать другие решения, нежели контроль, рационализация и разделение на категории. Странные истории с открытым смыслом показывают: «танец — это симптом, эманация, превосходящая то, что мы можем познать: живое, динамичное и мотивированное вовлечение»ⓘ.

Если бы Гудмен смог участвовать в этой виртуальной дискуссии, он бы сказал, что танец экземплифицирует, служит образцом всех этих прекрасных вещей. Танцовщик для нас — образец того, что такое «быть живым, сильным, полным энергии», «быть динамичным, вовлеченным, мотивированным». Танец, в особенности бессюжетный, абстрактный, — не выражение, не представление, а пример, прямой образчик «жизни», как многие из нас ее понимают. Говоря проще, танец и есть жизньⓘ.

Ibid., p. 33

Ibid., p. 41-42

Смит Р. Танец жизни. Пер. с англ. // Новое литературное обозрение. 2019. Т. 149. №1. С. 401-413

Женщина или лебедь?

Одна из самых популярных персонажей классического балета — лебедь. Когда мы видим балерину, исполняющую «Умирающего лебедя», у нас немедленно возникает щемящее чувство, ощущение чего-то нежного, хрупкого, драгоценного. Этот номер на музыку Сен-Санса поставил для Анны Павловой Михаил Фокин, находившийся тогда под впечатлением от «импрессионистского» танца Дунканⓘ. Возможно, импрессионизм в танце и заключается в том, что, глядя на танцовщицу, мы видим не женщину, а лебедя.

Рис. 5. Анна Павлова и лебедь Джек в саду Ivy House. Фото: Джеймс Лафайет, 1927

Однажды американский философ Грегори Бейтсон и его дочь сходили на балет, возможно «Лебединое озеро». Вернувшись домой, они стали обсуждать, кто же на самом деле танцовщица на сцене — женщина или лебедь? Не стану утверждать, что так всё и было. Но Бейтсон оставил нам металог «Why a Swan»ⓘ. В нем беседуют Отец и Дочь, и обсуждают они вопрос о том, служит ли выражение «что-то вроде лебедя» метафорой или танцовщица на сцене в какой-то мере становится лебедем. Возможно, Бейтсон спорит здесь с известным высказыванием Стефана Малларме: «танцовщица не есть танцующая женщина <…> она вообще не женщина, но метафора, воплощающая один из элементарных аспектов нашей формы — меч, чашe, цветок и т. д.»ⓘ

Итак, Отец и Дочь обсуждают, можно ли назвать отношения понятий «танцовщица» и «лебедь» условными («лебедь» — метафора «танцовщицы», и наоборот) или же за ними стоит нечто большее?

Итак, Отец и Дочь обсуждают, можно ли назвать отношения понятий «танцовщица» и «лебедь» условными («лебедь» — метафора «танцовщицы», и наоборот) или же за ними стоит нечто большее?

О: Хорошо. Давай попробуем проанализировать, что значит «что-то вроде». Давай возьмем отдельное высказывание и изучим его. Если я говорю: «Кукла Петрушка — это что-то вроде человека», я формулирую отношения. <…>

Д: Хорошо, а что это за отношения?

О: Я не знаю. Может, метафорические отношения? <…>

А еще есть такие отношения, которые подчеркнуто не являются отношениями «что-то вроде». Много людей пошло на казнь за утверждение, что хлеб и вино не являются «чем-то вроде» плоти и крови Христа.

Д: Думаешь, это то же самое? Думаешь, балет о лебеде — это таинство (sacrament)? <…>

О: Думаю, что если бы мы смогли ясно сказать, чтó имеют в виду, когда утверждают: «хлеб и вино не являются „чем-то вроде“ плоти и крови Христа», то мы бы лучше поняли, что мы имеем в виду, когда говорим: «лебедь — это „что-то вроде“ человека или „балет — это таинство“»ⓘ.

Д: Хорошо, а что это за отношения?

О: Я не знаю. Может, метафорические отношения? <…>

А еще есть такие отношения, которые подчеркнуто не являются отношениями «что-то вроде». Много людей пошло на казнь за утверждение, что хлеб и вино не являются «чем-то вроде» плоти и крови Христа.

Д: Думаешь, это то же самое? Думаешь, балет о лебеде — это таинство (sacrament)? <…>

О: Думаю, что если бы мы смогли ясно сказать, чтó имеют в виду, когда утверждают: «хлеб и вино не являются „чем-то вроде“ плоти и крови Христа», то мы бы лучше поняли, что мы имеем в виду, когда говорим: «лебедь — это „что-то вроде“ человека или „балет — это таинство“»ⓘ.

Через некоторое время собеседники приходят к тому, что отношения между «танцовщицей» и «лебедем» в балете перерастают метафорические и переходят в субстанциональные. Бейтсону они напоминают римско-католическое понимание таинства Евхаристии как реального претворения, или пресуществления (Transsubstantiatio) ритуального вина и хлеба в кровь и плоть Христа. Таинств же еще никто в мире не смог объяснить и, тем более, не научился ими управлять, контролировать:

О: Предположим, я спрашиваю танцовщицу: «Скажите мне, мисс Z, танец, который вы исполняете, – это для вас таинство или просто метафора?» Предположим, что мне даже удастся сделать этот вопрос вразумительным. Вероятно, она отделается от меня, сказав: «Вы видели мой танец – вам и решать, таинство он для вас или нет». Или она может сказать: «Иногда да, а иногда нет». Или: «А вам самому как показалось?» Но в любом случае эта вещь ей не подконтрольна.

Я могу сказать только одно: таинство — это комбинация всех этих утверждений, а не какое-то из них в отдельности. И «притворно быть чем-то», и «притворно не быть чем-то», и «быть чем-то на самом деле» каким-то образом сплавляются в единый смысл.

Д: Но нам следует держать их раздельно.

О: Да. Это и пытаются делать логики и ученые. Но балеты так не создаются. И таинства тожеⓘ.

Я могу сказать только одно: таинство — это комбинация всех этих утверждений, а не какое-то из них в отдельности. И «притворно быть чем-то», и «притворно не быть чем-то», и «быть чем-то на самом деле» каким-то образом сплавляются в единый смысл.

Д: Но нам следует держать их раздельно.

О: Да. Это и пытаются делать логики и ученые. Но балеты так не создаются. И таинства тожеⓘ.

Балеты, как и таинства, не следуют рациональности, – по крайней мере, в том, что касается запрета логического противоречия: «нечто существует и не существует в одно и то же время».

Уже в нашем веке эту догадку Бейтсона поддержала теоретик театра Эрика Фишер-Лихте. В своих спектаклях, акциях, перформансах и инсталляциях, пишет она, художники создавали условия, позволявшие как актерам, так и зрителям осознать невозможность контролировать развитие событий. «В результате у них появлялось ощущение присутствия в мире чуда или, другими словами, осознание возможности собственного преображения»ⓘ. Одним их таких условий Фишер-Лихте считает отказ от мышления, основанного на принципе дихотомии, «или – или», и замену его «системой понятий, допускающей многозначностьⓘ. Иными словами, системой с открытым смыслом, какой и является танец.

Уже в нашем веке эту догадку Бейтсона поддержала теоретик театра Эрика Фишер-Лихте. В своих спектаклях, акциях, перформансах и инсталляциях, пишет она, художники создавали условия, позволявшие как актерам, так и зрителям осознать невозможность контролировать развитие событий. «В результате у них появлялось ощущение присутствия в мире чуда или, другими словами, осознание возможности собственного преображения»ⓘ. Одним их таких условий Фишер-Лихте считает отказ от мышления, основанного на принципе дихотомии, «или – или», и замену его «системой понятий, допускающей многозначностьⓘ. Иными словами, системой с открытым смыслом, какой и является танец.

«Импрессионистичным» назвал танец Айседоры Дункан критик Андрей Левинсон, см.: Левинсон А. Искусство и значение Изадоры Дункан // Старый и новый балет. Пг: Свободное искусство, 1917. С. 47-63

В русском переводе – «Металог: Что еще за лебедь?» Я благодарю Дмитрия Федотова, предоставившего мне свой перевод металога; оригинал см. в: Bateson, G. Steps to An Ecology of Mind. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2000, p. 33-37

Цит.по: Валери П. Об искусстве. Пер.с фр. М.: Искусство, 1993. Прим. на с. 447

Бейтсон Г. Металог: Что еще за лебедь? / пер. Дм. Федотова (рук., с. 1-2)

Бейтсон Г. Металог: Что еще за лебедь? / пер. Дм. Федотова (рук., с. 4-7)

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. Пер. с нем. М.: Канон-плюс, 2015. С. 374

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. Пер. с нем. М.: Канон-плюс, 2015. С. 375